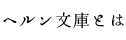

ヘルン文庫は、ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn, 1850~1904 :日本に帰化して小泉八雲と称した。)の旧蔵書で、洋書2,069冊、和漢書364冊及び「日本:一つの解明」(「神國日本」)の手書き原稿上下2冊1,200枚からなっています。

洋書のうち1,350冊が英語、719冊がフランス語の書物であり、これらの大部分はハーンが日本へ来てから集めたもののようですが、中には彼がアメリカのシンシナティやニューオリンズ滞在中、貧しい記者生活のなかから買い求めたと思われるものもあります。

和漢書はセツ夫人の説明を通して、ハーンの文学的創作の資料となったものであって、大半は木版刷りの和本です。このほか、南日文庫267冊及びハーンに関する研究文献約2,600点も所蔵しています。

ヘルン関係文献は貸出することが可能です。また、ヘルン文庫を定期公開しています。市民ボランティアの方によるガイドも行っていますので、お気軽にお越しください。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)について

日本国籍を取得する前の名は、パトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn) であり、日本に帰化して小泉八雲と名乗りました。主な作品に、耳無芳一の話、ろくろ首、雪女を収録した「怪談」や、日露戦争後、アメリカで最も読まれた日本論であり、ベストセラーにもなった「日本:ひとつの解明」(神國日本)などがあります。

ヘルン文庫がなぜ富山県に?

「ヘルン文庫」の呼称は、八雲が最初に英語教師として赴任した松江中学校(島根県)で「ヘルン先生」と呼ばれ、妻のセツさんからも「ヘルンさん」と呼ばれていたことに由来します。

小泉八雲は、生涯に一度も富山を訪れたことはありませんでした。それではなぜ富山大学に「ヘルン文庫」があるのでしょうか? 1904(明治37)年に八雲が亡くなってからも、蔵書は小泉家に置かれていました。しかし、1923(大正12)年9月に起きた関東大震災で貴重な文献が多数焼失したことから、小泉家では安全に保管できる大学へ一括譲渡したいと考えるようになりました。 ちょうどその頃、富山では、のちに初代校長となる南日恒太郎氏を中心に、富山大学の前身校のひとつである旧制富山高等学校の設立準備が進められていました。南日氏は実弟でハーンの教え子である田部隆次氏から小泉家の意向を聞き、すぐに譲渡の申し入れをしました。新学校に優秀な教師を集め、当地の文化の中心とするに相応しい蔵書であると判断したのです。同時に、旧制富山高等学校の創設に私財を投じた馬場はる氏に寄付を仰いで、蔵書の購入が実現しました。1924(大正13年)開校記念に馬場家から寄贈され、現在「ヘルン文庫」は富山大学に受け継がれています。

adm.u-toyama.ac.jp

adm.u-toyama.ac.jp